Luigi Elia racconta il Romanzo “L’Ultima Fenice”: l’Intervista

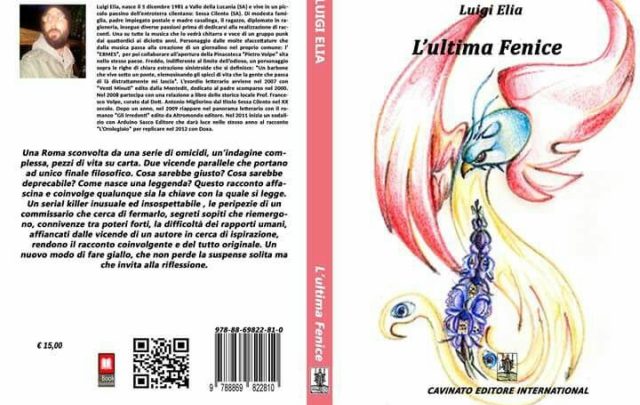

Qualche settimana fa abbiamo provato a conoscere Luigi Elia attraverso il suo ultimo lavoro editoriale, il giallo “L’Ultima Fenice” che abbiamo letto e raccontato per voi. Dall’intreccio di due storie, quella che avviene in un commissariato romano tipicamente da giallo e quella autobiografica racchiusa nei paragrafi “Moleskine”, ci aveva affascinato il secondo aspetto, e così abbiamo voluto capirne di più, interrogando lo stesso autore.

Ciao Luigi, ti abbiamo conosciuto attraverso il tuo ultimo libro – L’Ultima Fenice – e riflettendo sulla singola parentesi “Moleskine” ci fai venire in mente la massima antica “Coltiva una passione e lascia che ti uccidi”, come ti fai governare da essa quando ti viene l’impeto di scrivere? “Ha lei il controllo. Io la lascio fare senza opporre alcun tipo di resistenza. Non sarebbe una passione e non mi ucciderebbe altrimenti. E’ quella parte istintiva che per quanto provi a reprimere non riuscirà mai a domare. E’ emblematico un personaggio del libro, come anche l’intero contrasto tra il giorno e la notte. Di giorno devi, di notte sei. Quando scrivo per me è sempre notte”.

“L’Ultima Fenice” non è il tuo primo lavoro, ne sono preceduti già altri quattro, ma in questo vediamo una contaminazione: non lasci trapelare la tua vita attraverso i tuoi personaggi ma ti ritagli degli spazi interamente tuoi. Come si misura ciò in termini di “egometro”? “Come ogni artista, o aspirante tale, posseggo un ego smisurato. Avevo addirittura pensato di scrivere un libro in prima persona,poi, mi sono accorto di essere una persona noiosa tutto sommato. Avevo cestinato l’idea, ma quel lato di me era stufo di nascondersi. Ho avuto un blocco per questo, avevo due storie e nessuna mi dava soddisfazione. Così, per placare il mio ego ho sperimentato l’idea delle due storie parallele, convincendomi che era un qualcosa del tutto nuovo, originale. Ancora non mi sono documentato se tutto ciò corrisponde al vero e non lo farò mai. Con questa lusinga seduco il mio ego e lui se ne starà buono, almeno finché non avrà voglia di altro”.

In una nostra precedente chiacchierata definimmo la scrittura come una sorta di psicanalisi, una panacea per cercare di mettere, se non a tacere, almeno al loro posto tutti i pensieri in disordine che affollano la tua anima. Ci piacerebbe approfondire questo aspetto della tua arte… “Ho sempre pensato che uno scrittore, sostituendosi a qualche dio o al fato(per chi ha fede e per i fatalisti), decide della vita e della morte dei suoi personaggi, per mascherare l’incapacità di gestire la propria vita, ed io non faccio eccezione. Il mio malessere,la mia maledizione se preferisci, è una strada dove la nebbia copre tutto. La scrittura altro non è che quel lampione che ogni tanto rende più nitido il percorso. Un modo per riuscire a guardare i propri demoni in faccia senza averne paura,imparando così ad amare anche il proprio inferno”.

Nel precedente racconto “Doxa” utilizzi la chiesa e i suoi misteri per attaccare i poteri forti, nell’”Ultima Fenice” ti avvali di sentenze di stupro passate come evase, viviamo davvero in una società così triste da creare in noi giovani disillusione e voglia di urlare o mettere su carta tutto il nostro malessere? “Potrei dire semplicemente la società è triste perché chi ne fa parte è tristemente rassegnato. Le mie sono piccole provocazioni, sono stimoli. Il buon vecchio Hank,(Bukowski), osservava le persone che nell’illusione del sogno americano erano state sconfitte. Nella nostra realtà, anche se non c’è stato mai un sogno italiano, abbiamo perso ugualmente”.

Vivere in una piccola realtà di provincia ha influenzato senza dubbio la tua visione della vita, e molto di questo disagio appare nel tuo ultimo romanzo, in un’ottica astrattista come immagineresti la tua attività di scrittore se avessi un background metropolitano di vita alle spalle? “Come dissi: ‘Come l’anima è costretta in un corpo, così i miei pensieri sono prigionieri della quotidianità’. Ovviamente sarebbe stato diverso scrivere vivendo in una realtà metropolitana, e forse avrebbe aiutato anche la mia carriera. Non posso dire molto altro per rispondere a questa domanda, se non che sono andato a fare le mie esperienze, anche in modi non consoni a quello che si può pensare, ma lo leggerete nei prossimi racconti”.

Per un conoscitore e assiduo praticante di musica come te ci ha stupito il non trovare nessun riferimento a qualche pezzo in particolare, eppure Cutto proviene dai centri sociali, qualche pezzo ska in sottofondo nelle sue nottate di ricerche di archivio ci sarebbe potuto stare bene… “Beh, per i loro testi, magari qualche pezzo degli SKA-P sarebbe stato adatto. Quello che mi ha fermato è stato il ritmo. Lo Ska o il reggae, anche quando gridano l’orrore, lo fanno su un ritmo che ai più da la sensazione di spensieratezza. Io non volevo arrivasse”.